薬局の理念

本院が掲げる基本理念に基づいてチームワークを旨とし、思いやりの心を持って患者様・利用者様の安全・安楽・治癒に貢献するために日々の業務を実践する。人の生命及び健康管理すべき業務に従事するものとして、日夜、知識・技能の向上に努めるとともに、他の医療従事者とのチーム医療を積極的に推進する。

薬局業務

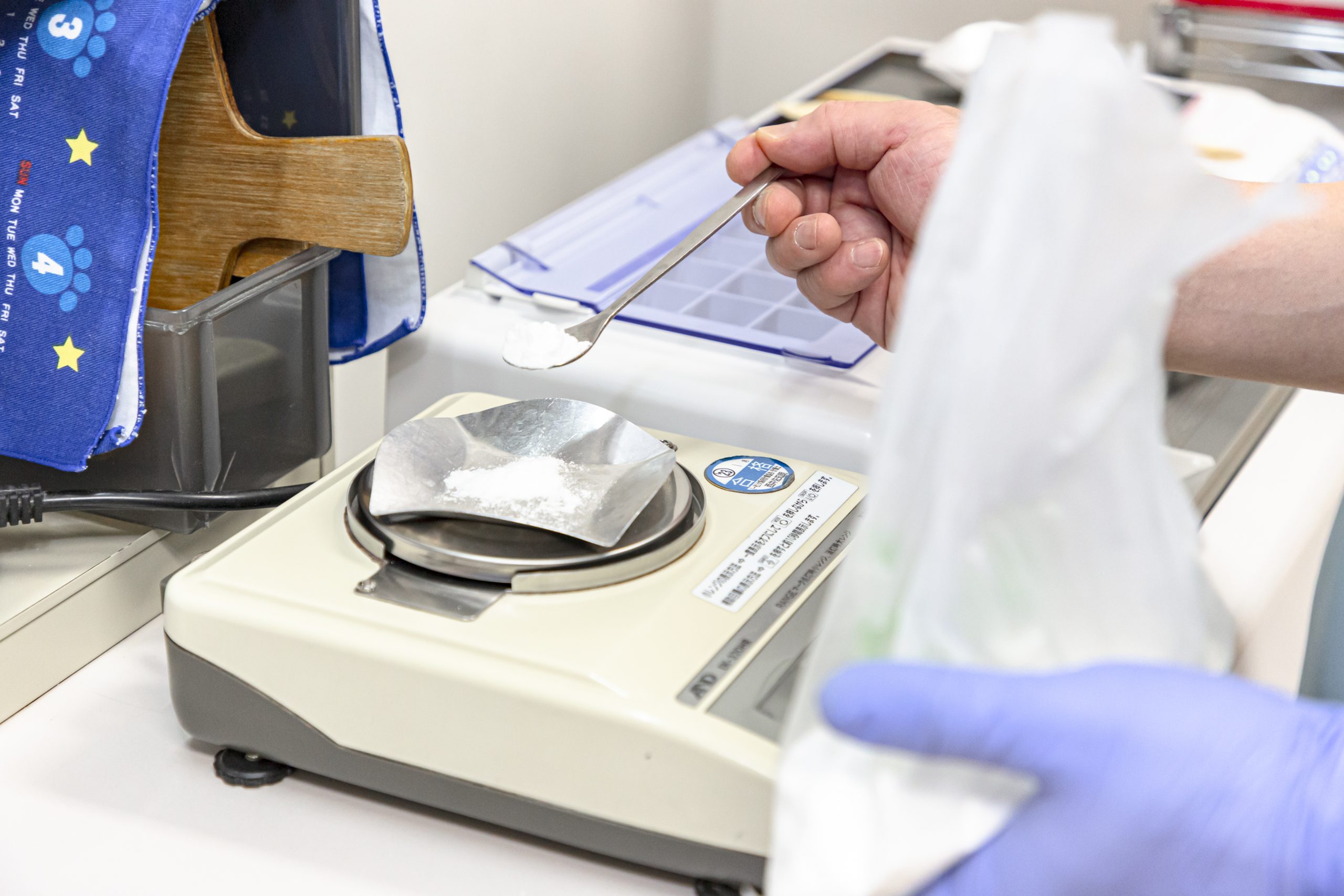

調剤業務

正確な調剤はもちろんのこと、処方内容のチェック、検査値に基づく処方提案なども行っています。

患者様のお身体を守るという意識を最も大切にして日々の業務に取り組んでいます。

薬剤管理指導業務

持参薬鑑別からの処方提案、継続持参薬の管理、副作用モニタリング等を医師・看護師と協働して行っています。

指導の際には患者さまにわかりやすく説明することを心がけています。

その他

使用時点における有効性、安全性を確保するため、医薬品の品質保管管理や供給管理を行っています。

また、医薬品情報を収集、管理し、適切に医療スタッフに提供しています。

ICTやNST、医療安全対策など各種チーム医療にも参加し病院の中核を担っています。

放射線・検査科

放射線科のご紹介

当院では、CT、DEXAをはじめ、各種透視検査やIVRなど、幅広い検査を実施しております。 また、CTやDEXA検査は、当院のかかりつけ患者様でなくても、主治医の先生からのご紹介(ご予約)があれば、どなたでも受けていただけます。 結果は原則として当日中にCD-Rでお返しし、後日読影レポートをFAXさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

一般X線検査

X線を診たい部位にあてて、身体を通過した情報から疾患や骨折の有無を調べる検査です。検査部位によって姿勢(立位・臥位・座位)や身体の向きが異なります。また、より良い画像を撮影するために息止めの合図をすることがあります。 撮影した画像はデジタル化し、コンピュータ処理をして出力します。当院では、クラウド型画像管理システムを用いて撮影した画像を保管しています。

CT検査

当院では、マルチスライスX線CT検査装置を導入し、脳血管障害、胸部・腹部の病変、四肢外傷に対する迅速な対応と高分解能の画像抽出を実現しています。検査の待ち時間を短縮するとともに、緊急検査にも迅速に対応が可能です。自動注入器による造影剤を注入しての検査も可能で、腫瘍や血管性病変の発見に活用されています。

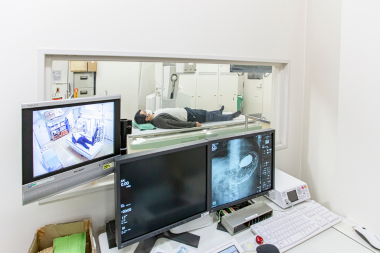

DEXA(骨密度検査)

骨の強さを調べるために、骨を構成するカルシウムなどの量を測定する検査です。この検査は、主に骨粗鬆症や先天性の代謝性骨疾患の診断に役立ちます。

当院では「DEXA法」と呼ばれる検査方法を採用しています。DEXA法は、2種類のエネルギーを持つX線を使用し、骨とその他の組織で透過率の違いを測定することで、正確に骨密度を評価する検査です。

測定の対象となるのは、主に腰椎と股関節(大腿骨頚部)です。検査結果を基に医師が適切な骨粗鬆症治療を行います。

<近隣地域の医療機関さまへ>

当院ではCTのみ、DEXAのみのご依頼も受け付けております。

お気軽にご相談ください。

X線透視検査

人体には、一般のレントゲンでは写る部分と写らない部分があります。 その写らない部分を見たい為に造影剤を体内に注入したり飲んで頂いたりしてX線写真を撮影していく検査の事です。胃のバリウム検査をはじめ、食道、小腸、大腸といった消化管疾患の診断に用いたり、骨折や脱臼の整復などさまざまな検査や処置の補助的役割としても用いられています。また当院では、この装置を使ってVAIVT(Vascular Access Interventional Therapy)を実施しており、透析患者様のシャント治療を自院で完結させることが可能です。

検査科のご紹介

検査室では、質の高い検査データの提供と病気の早期発見に貢献できるよう努めています。

検体検査

尿定性・沈渣、便検査、血液、生化学、抗原検査、血液ガス分析

生理検査(心電図検査・ホルター心電図)

心電図検査

心電図とは、心臓の筋肉が血液を全身に循環させる際に発生する微弱な活動電流を記録したものです。

心臓は拡張と収縮を繰り返しながら血液を送り出し、その過程で生じる電気的刺激を測定するのが心電図検査です。

ホルター心電図

ホルター心電図は、胸にシール状の電極を貼り付け、それにつないだ小型軽量の装置を身につけて、24時間心電図を記録し、これを解析して観察する検査です。

生理検査(超音波検査)

生理検査(超音波検査)

超音波(エコー)検査とは、通常、人間が聞くことのできない数MHz~十数MHzの音波を使って非侵襲的に身体の病気を調べる検査です。

超音波ゼリーを塗布しプローブと呼ばれる器具を当てて検査します。

関節エコー

関節内を直接観察する画像検査です。関節穿刺の際に用いることがあります。エコーを使用することでより安全性を高めることができます。当院では整形外科医によって実施されます。

心臓エコー

心臓の動きや大きさ、逆流を防ぐための弁の状態などを観察します。当院では循環器内科医によって実施されます。

腹部エコー

腹部の臓器の形状や大きさ、腫瘤の有無を観察します。肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・膀胱・前立腺・子宮・卵巣に加えて胃・腸管などの消化管も検査対象となるため、腹腔内にあるほぼ全ての臓器を調べることが可能な検査です。腹部の中央を走行する腹部大動脈も観察が容易で、大動瘤も発見できます。当院では消化器内科医によって実施されています。

体表エコー

主に皮膚・皮下組織におけるしこりなどの腫瘤や炎症性変化などを見ます。

生理検査(その他の検査)

肺機能検査(スパイロメトリー)

呼吸のときの呼気量と吸気量を測定し、肺の能力を調べます。換気の機能を調べる基本の検査です。

ABI(足関節上腕血比)検査

ABI検査とは、足首と上腕の血圧を測定し、それぞれの最高血圧である足首収縮期血圧/上腕収縮期血圧の比率(足関節上腕血圧比:ABI)を計算することで、血管の狭窄や閉塞など動脈硬化の進行の程度を推定する検査です。

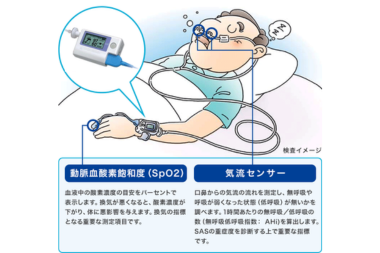

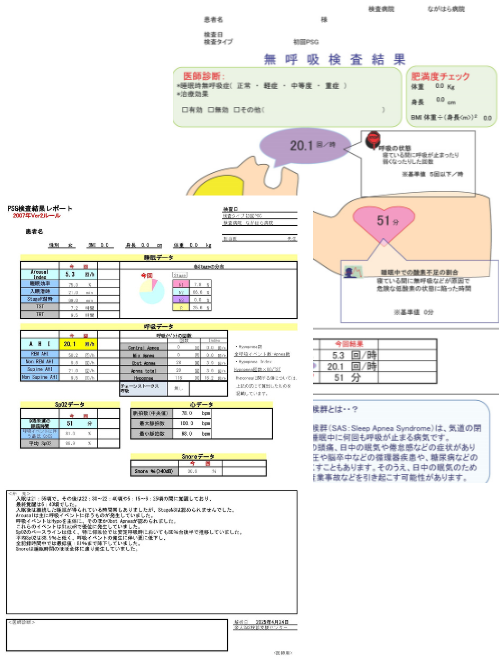

睡眠ポリグラフ検査(PSG)簡易検査

睡眠ポリグラフ検査(PSG)簡易検査とは、就寝時に装置を装着して一晩の睡眠中の呼吸・心拍や酸素飽和度を測定する検査です。

いびきの有無、いびきによる呼吸への影響などが明らかになります。この検査はご自宅にて検査していただけます。

精密PSG検査

睡眠ポリソムノグラフィー(PSG)検査は、睡眠時無呼吸症候群の診断に欠かせない重要な検査です。 この検査では、睡眠中の状態を詳しく調べるため、電極を装着して脳波などの睡眠状態を記録します。さらに、血中の酸素濃度(SpO2)を測定するセンサーや、呼吸やいびきの様子を確認するセンサーも体に取り付けて行います。1泊2日の検査入院をしていただき実施いたします。

<検査の流れ>

- 検査当日の19時頃までに来院していただきます。

- 個室に入院していただき、入眠前に病棟看護師が電極・センサーの装着を行います。

- センサー装着のままでも飲食は可能ですが、入浴や洗面はできませんので装着前までに済ませておいてください。

- 翌朝起床後に、センサー・電極などを取り外して検査終了。ご退院いただきます。

- 後日、外来にて担当医より結果の説明をいたします。

内視鏡検査

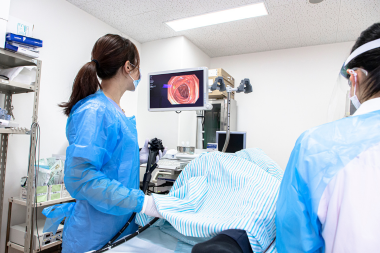

内視鏡検査について

当院の内視鏡検査・治療には最新のオリンパス内視鏡システム(CV-170)(VISERA ELITE OTV-S190&CLV-S190)を導入し、高水準の的確な判断と熟練の技術で苦痛のない検査・治療を実現しています。

上部内視鏡検査(胃カメラ)・下部内視鏡検査(大腸カメラ)

内視鏡検査は、先端に小型カメラ(CCD)を搭載した直径約1cmの細長い管を、口や肛門から挿入し、食道・胃・十二指腸、そして大腸の内部を観察する検査です。必要に応じて、その場で治療を行うこともあります。 内視鏡検査には「痛い」「苦しい」というイメージを持たれている方も多く、検査に不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。 当院では、そうした不安を和らげ、安心して検査を受けていただけるよう、静脈麻酔を使用した内視鏡検査も行っています。 健康管理のためにも、30歳を過ぎた方には胃内視鏡検査を、40歳以上の方には大腸内視鏡検査を受けることをおすすめします。

内視鏡下嚥下機能検査

嚥下(えんげ)障害とは、食べ物を口に入れて咀嚼(そしゃく)し、飲み込み、食道へ送り込むまでの一連の動作のいずれかに問題が生じた状態を指します。 嚥下内視鏡検査(VE)は、鼻から細い内視鏡(鼻腔ファイバースコープ)を挿入し、のど(咽頭)の様子を直接観察しながら、食べ物を飲み込む動きを確認する検査です。この検査では、唾液や痰がたまっていないか、食べ物を飲み込んだ後にのどへ残っていないか、さらに誤って気管へ食べ物が流れ込む「誤嚥(ごえん)」の有無などを詳しく調べることができます。 また、嚥下に関係する声帯の動きも同時に評価できるため、より正確な診断が可能です。検査結果をもとに、食事の形態や食事中の姿勢の工夫、さらには嚥下訓練の計画を立て、「口から食べる力」を回復できるよう、最適な方法を提案します。

近隣地域の医療機関様へ

当院ではVE検査のみのご依頼も受け付けております。

最近食事がひっかかる、飲み込みづらい、むせるようになったなど、

一度嚥下機能をきちんと評価したい患者様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

摂食嚥下機能回復体制加算の連携医療機関としてもご活用いただけます。

栄養科のご紹介

栄養科では治療の根幹となる患者様一人ひとりに合った適切な栄養管理を行い、

栄養バランスを考慮した美味しい病院食の提供を心がけています。

少しでも口から栄養を摂れるよう多職種が協働して経口摂取の強化に取り組み、

食べ物のおいしさを味わいながら、より良い療養生活を送っていただけるよう努めています。

また、食事療法について理解を深めていただけるよう、積極的に管理栄養士が患者様のもとに伺い

栄養相談、栄養食事指導を行っています。

栄養指導

当院では栄養指導も行っています。栄養指導を希望される場合は主治医にご相談ください。

入院・外来

医師の指示のもと、個別に栄養指導を実施しています。食事療法を長く続けていただくため、継続して栄養指導予約を取らせていただく場合があります。 入院中はベッドサイドで入院食に準じた栄養指導、食事説明を行います。必要に応じて退院後の食事アドバイスもさせていただきます。

指導時間30分程度/初回、20分程度/2回目以降

透析

血液透析管理が必要な患者さまに対して、透析室において食事、栄養相談など継続的な指導を行っています。

給食業務

病院の食事は一般食と治療食に大きく分かれます。

治療食(糖尿病食・腎臓病食・透析食など)はエネルギー・たんぱく質・脂質・塩分などの制限があり、医師の指示によりさまざまな疾患に対して、管理栄養士が献立を作成し栄養管理を行っています。

また当院では患者様の嗜好を出来る限り尊重するため選択メニューの実施や、入院期間中に少しでも「季節」を感じていただくため行事食を実施しています。

栄養科スタッフ一同、美味しい食事を患者様にお届けできるよう日々精進してまいります。

行事食のご紹介

クリスマスメニュー

お正月

メニュー

節分メニュー